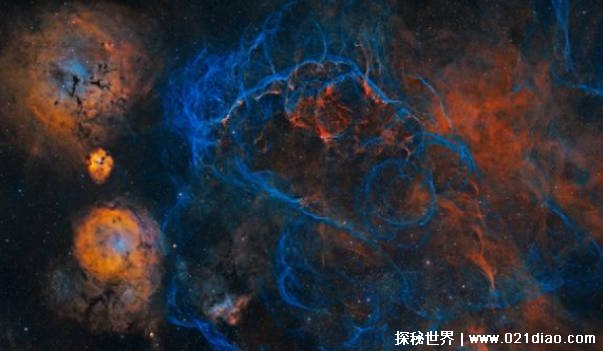

銀河系中心的中間區域之所以那么明亮,是因為銀河系中心恒星的密度很高。距離銀河系中心大約100秒差距(326光年)的地方,恒星密度已經達到了每立方秒差距100顆恒星。也正是因為恒星很多發出大量的光,使銀河系中間區域明亮。

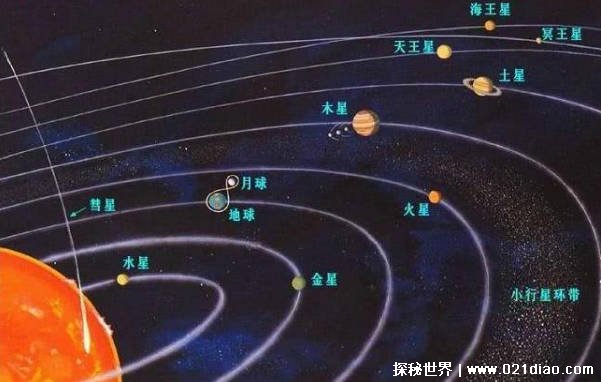

太陽系的直徑大約是兩光年左右,相當于在太陽系般大小的地方分布著上萬顆恒星,恒星散發出來的光也聚集在了一起,恒星之間的距離要以光周甚至光天等距離單位去計算。太陽只是銀河系中上千億顆恒星中的一顆,而且太陽所在空間區域附近大約每立方秒差距的空間范圍只有一顆恒星,這與銀河系中心的恒星密度相比,差的很多。

在如此高密度的恒星分布區域中,即便存在行星,很難有生命的存在,因為恒星燃燒的原因,行星在大量恒星的炙烤下被烤焦,水與大氣難以存在,更不會有夜晚,恒星多的情況下太空中的珈馬射線、紫外線等輻射的強度也會變得很高。銀河系直徑最少是十幾萬光年,內部大約有1,000億到4,000億顆恒星,恒星的數量驚人。

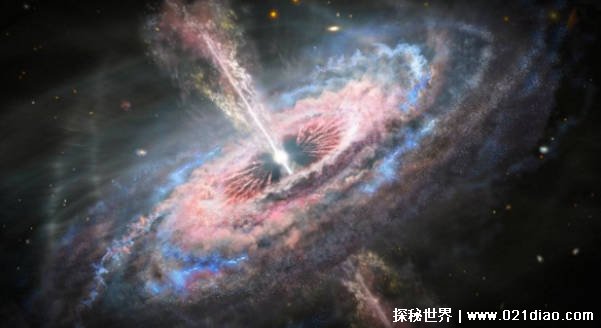

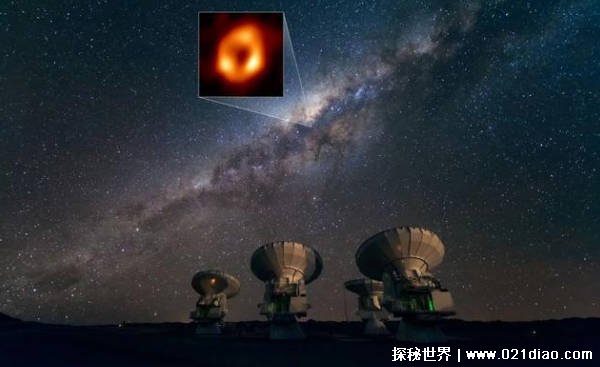

在銀河系中心區域的恒星密度之所以會變高,是因為銀河系內部存在一個質量,大約是太陽質量410萬倍的超級黑洞,這個黑洞叫做人馬座A*,在它強大的引力作用下,使該區域的恒星密度變得很高,不間斷的有恒星被這個超級黑洞吞噬,從而釋放出了巨大輻射。但僅憑這個超級黑洞釋放出的輻射,沒辦法使銀河系中心變得如此明亮,但這個黑洞起到了領頭羊的作用,因為它身處星系中心。