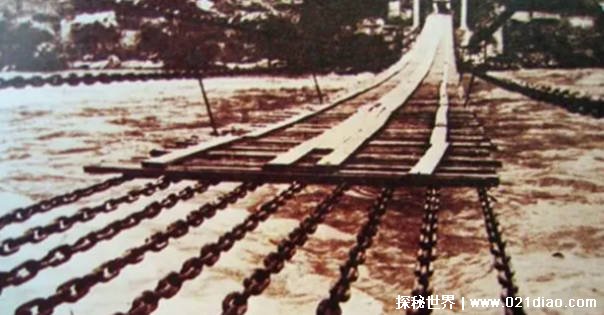

300年前,古人將40噸鐵索搭建在大渡河上,是利用了索渡這種方法,結(jié)合中國(guó)古代人民的智慧,在一年間建成瀘定橋。瀘定橋是一座極具歷史意義的鐵索橋,它見(jiàn)證了紅軍渡河,奪取瀘定橋的英勇與無(wú)畏,同時(shí),見(jiàn)證了古代人民的智慧與能力。在那個(gè)沒(méi)有先進(jìn)技術(shù),沒(méi)有可運(yùn)輸?shù)墓ぞ叩那闆r下。人們卻可以通過(guò)自己的力量與智慧,將13根鐵索一一運(yùn)送到那里,還在鐵面上鋪上木板十分不易。

瀘定橋建造的時(shí)間與背景

瀘定橋的修建背景可以追溯到1705年的清朝康熙年間,當(dāng)時(shí)大渡河是阻力兩岸人民交流的障礙,商旅往來(lái)或行軍基本靠溜索、牛皮船不僅貨物容易腐爛,而且大渡河的梗阻也不利于行軍的調(diào)動(dòng)和漢藏通行,這是一個(gè)大問(wèn)題。當(dāng)時(shí)的四川巡撫能泰就提議在這里修建一座橋梁,而這一提議得到了康熙皇帝的批準(zhǔn),并且在短短一年時(shí)間內(nèi)就修建完成,而瀘定橋這三個(gè)字是當(dāng)年的康熙帝親自命名。

瀘定橋的建造不易

瀘定橋西街海子山平均海拔4500米,東街二郎山海拔也有3437米,而且大陸河流域是我國(guó)的地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)區(qū),沒(méi)少發(fā)生滑坡、泥石流等雨季難以渡河的問(wèn)題。當(dāng)時(shí)顱內(nèi)朝的建造采用了多項(xiàng)式毀于技術(shù),首先古人采用了石灰石、樹(shù)脂和原石的材料,建造橋墩,而且這樣建造出來(lái)的橋墩更具穩(wěn)固性。橋身和鐵索的制造,采用了當(dāng)時(shí)先進(jìn)的冶煉工藝和金屬加工工藝,搭建橋梁時(shí)采用了密接的編織技術(shù),將鐵環(huán)一個(gè)個(gè)的都縫在鐵鏈上,使它更加堅(jiān)實(shí)瀘定橋的堅(jiān)固和耐久與古人的智慧密不可分。

是什么讓瀘定橋堅(jiān)挺300多年

為了不讓大渡河的河水將橋給沖垮,古人采用了多種方法來(lái)保護(hù)瀘定橋,比如在橋中的下方加固了石頭和木條的層層堆積,以減輕沖擊力。在鐵索上方鋪設(shè)了木板和石板分散鐵索的壓力,這些方法保證了瀘定橋的安全,讓它經(jīng)歷數(shù)百年依舊堅(jiān)挺。建造這座橋最大的難題是如何將鐵鏈運(yùn)輸?shù)绞┕さ攸c(diǎn)放置在大渡河之上,最初工人們嘗試了小船運(yùn)輸,但鐵鏈過(guò)重,容易被湍急的河水給掀翻船。后來(lái),我國(guó)工匠想出了索渡的方法,利用粗竹索連接兩岸,將鐵鏈和竹筒拴在一起,對(duì)岸一使勁拉繩索,鐵鏈就過(guò)去了。