不能使用了。1969年7月20日,尼爾·阿姆斯特朗成為第一個在月球上留下腳印的人,標志著人類成功實現了登月計劃。這一壯舉的實現離不開當時的技術創新和科學智慧,而阿波羅導航計算機(Apollo Guidance Computer)則成為這一歷史性時刻的默默英雄。盡管這臺計算機在當今看來性能有限,但在當時,它憑借創新的軟硬件設計和出色的可靠性成功完成了導航任務。

計算機技術的萌芽

當時,計算機技術正處于起步階段,體積龐大、性能有限。為了實現登月計劃,NASA專門開發了阿波羅導航計算機,其內存僅有4KB。與現代手機相比,這顯得微不足道,但在當時,它的性能足以勝任導航計算的任務。那么,這臺小巧的計算機是如何完成導航任務的呢?

創新的軟硬件設計

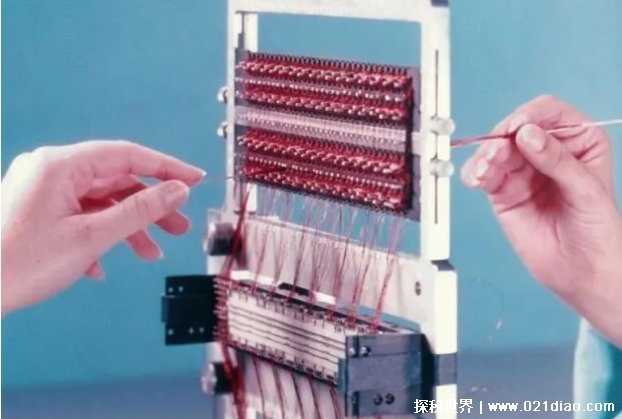

阿波羅導航計算機的4KB內存相對較小,但通過創新的軟硬件設計巧妙地彌補了這一限制。它采用了一種稱為"磁芯繩存儲器"的技術,這種存儲器不僅物理上堅固,而且高度可靠。磁芯繩存儲器通過將磁芯繩編織成一條繩子,然后通過編程每個磁芯的磁性狀態為1或0來存儲數據和程序。這種存儲器具有高度的可靠性和穩定性,即使在高輻射環境下也能正常運行,非常適合太空應用。

磁芯繩存儲器的容量約為36,864個字(bit),相當于4,608個字節(byte)。盡管容量有限,但它在小巧的體積內實現了數據的持久保存,即使在斷電的情況下也能保持數據的完整性。這種設計為阿波羅導航計算機提供了足夠的存儲容量,確保了導航計算的正常進行。

操作系統的智能設計

阿波羅導航計算機的操作系統采用了一種叫做"指令執行與存儲"(INES)的系統。這個系統使用簡單而高效的指令集,只包含49條指令,涵蓋了大多數常見的計算操作,如加法、減法、乘法、除法、移位和邏輯運算等。這些指令是通過解釋器模式實現的,在該模式下,計算機讀取存儲器中的一條指令,然后執行該指令。這種設計簡潔而高效,使得阿波羅導航計算機在有限的內存空間中能夠高效地運行多個任務。

INES系統還采用了"單處理器時間共享系統"技術,實現了多個程序之間的交替執行。通過將計算機處理時間劃分為多個時間片段,每個時間片段分配給一個程序使用,阿波羅導航計算機可以在有限的內存空間內高效地運行多個任務。這種技術確保了導航計算機可以同時處理復雜的任務,如姿態控制、著陸程序、數據處理、系統校準和故障排除。

四人機交互界面的優秀設計

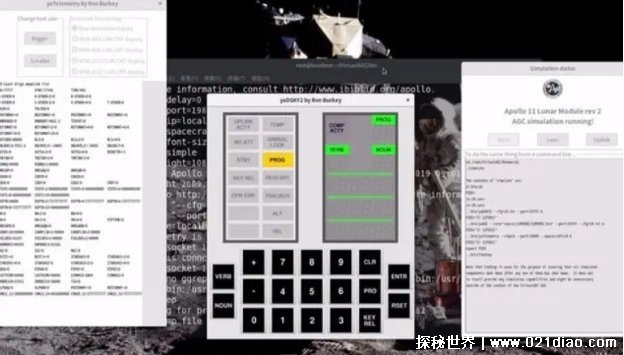

阿波羅導航計算機采用了數字顯示和鍵盤(DSKY)作為人機交互界面。DSKY是一個復雜的機械裝置,包括數字顯示屏和一組機械按鈕和旋鈕,用于輸入指令和數據并顯示計算結果、狀態和警告信息。這一設計使得宇航員可以快速輸入相關指令,讓計算機完成計算,并顯示出想要的結果。

DSKY上有多個按鈕和旋鈕,用于輸入指令和數據。這些按鈕和旋鈕分為多個組,每個組用于執行不同的任務,如導航、控制、故障排除和數據輸入。宇航員可以通過DSKY輸入各種指令,執行各種操作,如讀取和寫入存儲器、執行算術和邏輯運算、控制計時器和執行導航計算。

驚險時刻與成功登陸

在阿波羅11號任務中,阿波羅導航計算機經歷了一些驚險時刻。在任務初期,它偏離了預定軌道,但計算機及時檢測到并通過反推引擎進行了調整。在著陸過程中,計算機遇到了內存超載的問題,但它通過智能的軟件設計迅速解決了這一問題,成功完成了宇航員的導航計算,確保了阿波羅11號的安全著陸。

阿波羅導航計算機雖然在當今看來性能有限,但它是當時計算機技術的杰出代表,展現了人類智慧和科技創新的結晶。通過磁芯繩存儲器、智能操作系統和優秀的人機交互界面,它成功完成了導航任務,為人類首次登月寫下了輝煌的篇章。這臺計算機的設計和成功運行不僅是登月計劃的勝利,也為后來的計算機技術發展奠定了基礎,成為科技史上的重要里程碑。