甲骨文是商朝時(shí)期的文化產(chǎn)物,約公元前17世紀(jì)至公元前11世紀(jì),距離現(xiàn)在有3600多年的歷史。在清光緒25年,甲骨文首次被金石學(xué)家王懿榮發(fā)現(xiàn)。從甲骨文首次被發(fā)現(xiàn)到現(xiàn)在,出土的甲骨文數(shù)量高達(dá)15萬(wàn)片以上。分別收藏于中國(guó)大陸,臺(tái)灣省,港澳地區(qū),以及美國(guó),英國(guó),加拿大,法國(guó)等多個(gè)國(guó)家。

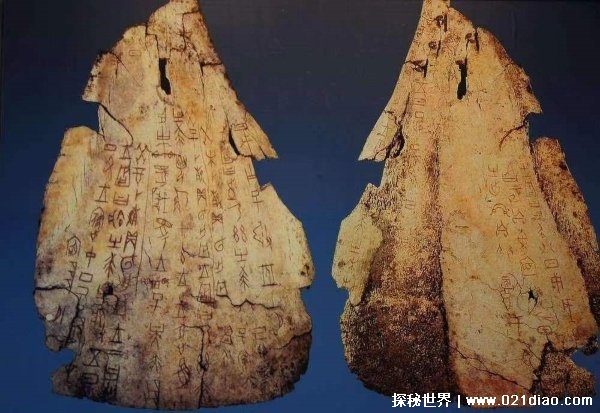

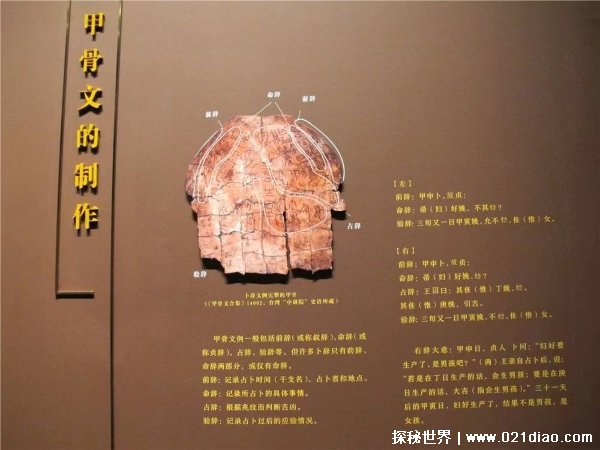

商代統(tǒng)治者崇尚鬼神之說(shuō),在做決策的時(shí)候,往往會(huì)選擇使用龜甲獸骨占卜兇吉。會(huì)直接在甲骨上記錄占卜的事項(xiàng)以及所有的相關(guān)信息內(nèi)容,被篆刻在甲骨上的文字也稱為甲骨文。甲骨文目前出土的單字大約有4500個(gè),了解的文字為2000個(gè)左右。這些文字內(nèi)容分別記錄3000多年前中國(guó)社會(huì)政治,經(jīng)濟(jì)以及文化等各方面的相關(guān)信息。

甲骨文也被稱為契文,龜甲文或龜甲獸骨文。甲骨文主要發(fā)現(xiàn)于河南安陽(yáng)殷墟,當(dāng)前全球共有500多位學(xué)者專門研究甲骨文,發(fā)表的論文數(shù)量為2000多篇左右。甲骨文也是漢字成熟的標(biāo)志,是目前世界唯一使用一種表意文字的前身。甲骨文不僅會(huì)刻在龜骨,或者牛肩胛骨,也會(huì)被刻在木器上或者石器上等等。

甲骨文主要是以象形文字為基礎(chǔ),與當(dāng)今的漢字也有很多相似之處,甲骨文已具備后代漢字結(jié)構(gòu)的基本形式。甲骨文的寫(xiě)作特點(diǎn)為對(duì)稱,外形多以長(zhǎng)方形為主,或者以少數(shù)的正方形為主,有一種對(duì)稱美,在結(jié)字上具有方圓結(jié)合,開(kāi)合揖讓的結(jié)構(gòu)形式,有一些字上還會(huì)出現(xiàn)象形圖畫(huà)的痕跡。從字體以及數(shù)量結(jié)構(gòu)上分析,甲骨文已經(jīng)發(fā)展到有較嚴(yán)密系統(tǒng)的文字。對(duì)于專業(yè)人士研究我國(guó)的文字起源,具有化歷史的意義。