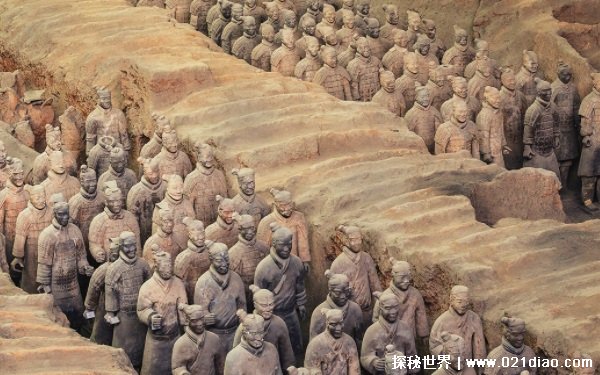

兵馬俑是歷史留給我們的文化奇跡,非常具有參觀價值和考古價值。在西安,如果你去實(shí)地考察兵馬俑,你一定會發(fā)現(xiàn),大部分兵馬俑都呈現(xiàn)出泥土般的顏色。然而 實(shí)際上,兵馬俑本來的顏色并不是這樣,只是因為時間久了,顏料出土后開始變化,導(dǎo)致外面那層顏色褪去。

每個兵馬俑都有顏色

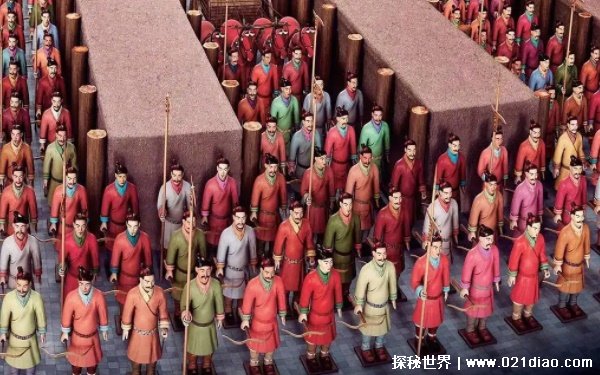

最初發(fā)現(xiàn)的兵馬俑顏色鮮艷的。每個兵馬俑其實(shí)都有顏色。經(jīng)過兩千多年的深埋,那些保存下來的顏料出土后15秒就開始變化,4分鐘內(nèi)就完全脫水、起翹、剝落,有的就遺留在泥層上。假如時光可以倒流,人們會看到兵馬俑本來的顏色多彩絢麗:朱紅、棗紅、紫紅、粉紅、深綠、粉綠、粉紫、粉藍(lán)、中黃、桔黃、黑、白、赭,有十幾種顏色。

兵馬俑迅速褪色的原因

環(huán)境變化是導(dǎo)致兵馬俑迅速褪色的主要原因,而隨后的保護(hù)還面臨微生物和可溶鹽帶來的破壞。在電子顯微鏡下,一簇簇白色的“花朵”在文物表面綻放。這是廣泛存在于空氣、土壤中的霉菌孢子,當(dāng)溫度濕度等達(dá)到生長條件后,就會飛速生長。有些霉菌的生長會分泌色素和產(chǎn)生酸堿等有害物質(zhì),沉積在文物表面上,影響文物的外觀并造成損害。

陶質(zhì)彩繪文物外殼易脫落

同時,陶質(zhì)彩繪文物表面會凝結(jié)一層白霜般的可溶鹽,對文物造成不可逆轉(zhuǎn)的損傷。溫度濕度稍有變化,可溶鹽就會反復(fù)結(jié)晶和溶解,導(dǎo)致文物胎體和彩繪空隙變大、強(qiáng)度降低。哪怕是輕輕地觸碰,也會讓文物表面如同酥脆餅干一般剝落。

根據(jù)復(fù)原圖來看,兵馬俑本來的顏色多彩絢麗,多達(dá)十幾種,非常還原真人,是古代優(yōu)秀陶質(zhì)彩繪文物代表杰作。雖然我們現(xiàn)在看不到兵馬俑本來該有的顏色,但是依舊能夠通過復(fù)原圖感受兵馬俑曾經(jīng)的絢麗。等疫情過后,大家不妨去西安實(shí)地感受一下,非常令人震撼。