(一)、巨大陵寢神秘莫測

千百年來圍繞著秦陵地宮引發了許多神奇的傳說故事。《三輔故事》記載,楚霸王項羽入關,曾以30萬人盜掘秦陵。在挖掘過程中,突然一只金雁從墓中飛出,這只神奇的飛雁一直朝南飛去。斗轉星移過了幾百年,三國時期,寶鼎元年,有人送只金雁給名曰張善的官吏,他立即從金雁上的文字判斷此物出自始皇陵……這類神奇的傳說更是給秦始皇陵蒙上了一層神秘的色彩。

坐落在驪山腳下的那座小山包就是秦始皇的墳墓,山包下便是那幽深而神秘的地宮。封土北側有寢殿禮儀建筑群、飼官建筑群,封土外有兩道長10千米的內外城垣,封土周圍及東、西、南、北側分布著數百座地下陪葬坑,秦始皇陵園封土、地宮、內外城垣形制及其禮儀建筑和布局都不同于先秦任何一座國君陵園。這座帝陵陵寢規模恢宏、設計奇特。陵園工程之大、用工人數之多、持續時間之久都是前所未有的。

第一位記錄秦始皇陵的是史學大師司馬遷。他在《史記·秦始皇本紀》中留下160個字的記錄。《史記》記載始皇陵“墳高五十余丈。”以當時的尺值折算其高度在115米左右。1961年當地文管本測量的高度為43米。筆者1982年在8383bu隊工程兵戰士的協助下,對陵墓封土再次進行了測量,測得結果是墳高55.05米。后來航空測量的海拔高度也與之相近。可見兩千余年來的水土流失,封土高度比原來下降了二分之一多。封土底邊為長方形。南北長515米,東西寬485米,占地面積近25萬平方米。

陵園工程的修建伴隨著秦始皇一生的政治生涯。當他13歲剛剛登上秦王寶座時,陵園工程也隨之開始了。古代帝王生前造陵并非秦始皇的首創。早在戰國時期諸候國王生前造陵已蔚然成風。如趙肅侯“十五年起壽陵”(《史記·趙世家》)。還有平山縣中山國王陵墓也是生前營造的。秦始皇只不過是把國君生前造陵的時間提前到即位初期。陵園工程的修建直至秦始皇臨死時還未竣工。二世皇帝繼位,接著又修建了一年多才基本完工。

縱觀陵園工程,前后可分為三個施工階段。自秦王即位開始到統一全國的26年為陵園工程的初期階段。這一階段先后展開了陵園工程的設計和主體工程的施工。初步奠定了陵園的規模和基本格局。從統一全國到秦始皇三十五年,這9年當為陵園工程的大規模修建時期。《史記》記載:“及并天下,天下徒送詣七十余萬。”經過數10萬人9年多大規模的修建,基本完成了陵園主體工程。自秦始皇三十五年到秦二世二年冬,歷時3年多是工程的最后階段。這一階段主要從事陵園的收尾工程與覆土工作。盡管陵墓工程歷時三十七八年之久,整個工程最后仍然沒有竣工。當年爆發了一次波瀾壯闊的農民大起義。起義軍領袖陳勝、吳廣的部下周文率兵打到了距陵園不足數千米的戲水附近(今臨潼縣新豐鎮附近)。面臨大軍壓境、威逼咸陽之勢,秦二世這位未經風雨考驗的新皇帝驚惶失措,情急之下召來群臣商討對策,他一副喪魂落魄的樣子,向群臣發出了“為之奈何”的哀求。一陣沉寂之后,少府令章邯建議:“盜已至,眾疆,今發兵近縣不及矣,驪山徒多,請赦之,授兵以擊之。”驚魂未定的二世皇帝當即迎合,拍板決定由章邯直接率領修陵大軍回擊周文起義軍。至此尚未完全竣工的陵園工程不得不中止。

秦陵工程設計者不僅精心選擇了一處風水寶地,對陵園總體布局的設計更是頗具匠心。

秦始皇陵園以高大的封冢為中心,封冢外有兩道回字形夯土城垣,外城垣四面各置一門。東門位于封土正中的東西軸線上,門闕規模最大。內城除北墻開兩門外,其余三面各開一門。尤其內城南門的闕門遺址至今仍屹立于封冢之南,蔚為壯觀。

幾千年過去了,秦陵那座高大如山的封冢仍然屹立于驪山腳下,當年那長達10千米的內外夯土城垣早已殘缺不全。現在能看到的只有內城西墻殘存的一段城墻。那一座座宏偉的地面建筑早在兩千多年前就遭到項羽的焚燒,在殘存的廢墟上,考古工作者發現了陵寢建筑群遺址,規模宏大,集中分布于封土北側、內城西半部。在封土西北的內外城垣之間還發現一處地面建筑群。據清理的三組房屋建筑基址來看似為飼官建筑。飼官建筑遺址的南北兩側還有幾組尚未發掘的地面建筑,其規模也相當可觀。

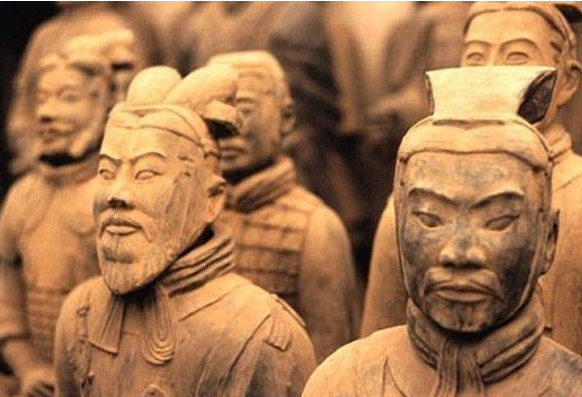

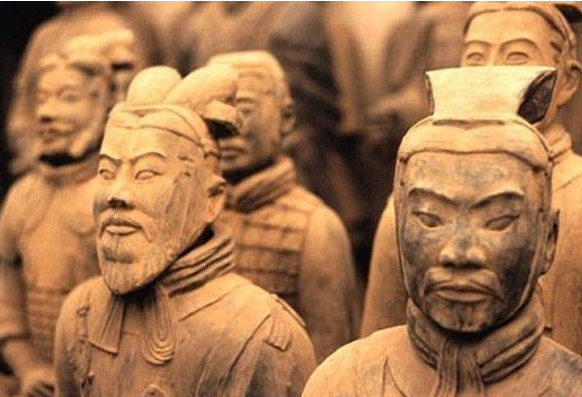

20世紀60年代之前所有關于秦始皇陵的推測只能停留在文獻記載與傳聞的基礎上。1974年3月29日,當下河大隊西楊村生產隊的幾位農民一镢頭驚醒了沉睡的兵馬俑之時,它們立刻震驚了世界。這一驚人的發現,也撩起了秦陵神秘面紗的一角。

當年無論是打井的農民還是參與勘探試掘的考古人員誰也想不到兵馬俑坑會有那么大的規模。當一號俑坑全面勘探試掘不久,又在一號坑北側 20米處發現二號兵馬俑坑、三號兵馬俑坑和一座甲字形大墓。單就兵馬俑陪葬坑而言,它占地達20,000多平方米,有真人真馬相仿的陶俑馬8,000余件,青銅兵器數十萬件。這件規模宏大的陪葬坑不僅在中國,甚至在世界陵寢史上也是前所未有的。

此后20余年來秦始皇陵園考古發現接連不斷,陵園東側發現了百余座馬廄陪葬坑,17座陪葬墓。陵園西側發現了31座珍禽異獸陪葬坑,一座曲尺形馬廄陪葬坑和61座小型墓坑。10乘大型彩繪銅車馬、木車馬則位于地宮之西,原封土之下。近年來又在始皇陵北發現了一座較大的動物陪葬坑,在東內外城垣之間發現了鎧甲坑、百戲俑坑……

陵園地上地下精心設計、安置的這一切不正是一個理想的地下王國嗎?

(二)、幽深地宮謎團重重

始皇陵是一座充滿了神奇色彩的地下“王國”。那幽深的地宮更是謎團重重,地宮形制及內部結構至今尚不完全清楚,千百年來引發了多少文人墨客的猜測與遐想。地宮是什么樣的結構?地宮內藏匿了多少奇器珍寶?地宮內有沒有防盜機關?地宮挖了多深?始皇帝是銅棺石棺還是木棺木槨?始皇帝的尸骨是否完好無損?……這一系列的懸念無不困擾著專家學者。目前只能根據現有考古材料結合有關歷史文獻作初步的探討和推測。

神秘莫測的秦陵地宮在司馬遷筆下僅留下極為簡略的記載:“穿三泉,下銅而致槨,宮觀、百官、奇器珍怪徙藏滿之。令匠作機弩矢,有所穿近者輒射之。以水銀為百川、江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。以人魚膏為燭,度不滅者久之。”考古專家們以此為線索,努力尋找著能揭開秦陵地宮之謎的種種蛛絲馬跡。

謎團一:幽幽地宮深幾許?

據最新考古勘探資料表明:秦陵地宮東西實際長260米,南北實際長160米,總面積41,600平方米。秦陵地宮是秦漢時期規模最大的地宮,其規模相當于5個國際足球場。通過考古鉆探進一步證實,幽深而宏大的地宮為豎穴式。

司馬遷說“穿三泉”,《漢舊儀》則言“已深已極”。說明深度挖至不能再挖的地步,至深至極的地宮究竟有多深呢?

神秘的地宮曾引起了華裔物理學家丁肇中先生的興趣。他利用現代高科技與陳明等三位科學家研究撰文,推測秦陵地宮深度為500至1500 米。現在看來這一推測近乎天方夜譚。假定地宮挖至1000米,它超過了陵墓位置與北測渭河之間的落差。那樣不僅地宮之水難以排出,甚至會造成渭河之水倒灌秦陵地宮的危險。盡管這一推斷懸殊太大,但卻首開了利用現代科技手段探索秦始皇陵奧秘的先河。

國內文物考古、地質學界專家學者對秦陵地宮深度也作了多方面的研究探索。根據最新鉆探資料,秦陵地宮并沒有人們想像的那么深。實際深度應與芷陽一號秦公陵園墓室深度接近。這樣推算下來,地宮坑口至底部實際深度約為26米,至秦代地表最深約為37米。這個數據應當說不會有大的失誤,這是依據目前勘探結果推算的。但是否如此尚有賴于考古勘探進一步驗證。

謎團二:地宮設有幾道門?

2002年9月17日,世人通過電視直播目睹了考古學家探測金字塔內部空間的過程。當考古學家從第一道石門洞口將機器人放進去之后,想不到機器人又碰上了一道石門。舉世矚目的金字塔考古工程只好擱淺。金字塔地宮可能不只兩道門。那么,秦陵地宮當年建造了幾道墓門呢?

秦陵地宮門道數量問題,其實《史記》中早有答案。只是未引起學者們的重視罷了。《史記》清楚的記載:“大事畢,已藏,閉中羨,下外羨門,盡閉工匠藏,無復出者。”

棺槨及隨葬品全部安置放在中門以內。工匠正在中門以內忙活,突然間“閉中羨門,下外羨門。”工匠“無復出者”,也成了陪葬品。這里涉及既有中羨門,又有外羨門,其中內羨門不言自明。地宮三道門似乎無可辨駁。值得注意的是司馬遷中羨門用了個“閉”字,外羨門則有了個“下”字,說明中羨門是可以開合的活動門,外羨門則是由上向下放置的。中羨門可能是橫向鑲嵌在兩壁的夾槽中,是一道無法開啟的大石門。內羨門可能與中羨門相似。三道羨門很可能在一條直線上。

謎團三:“上具天文”作何解釋?

秦陵地宮“上具天文,下具地理”的記載出自《史記》,其含義是什么?

著名考古學家夏鼐先生曾推斷:“‘上具天文,下具地理’應當是在墓室頂繪畫或線刻日、月、星象圖,可能仍保存在今日臨潼始皇陵中。”近年來,西安交大漢墓發現了類似于“天文”“地理”的壁畫。上部是象征天空的日、月、星象,下部則是代表山川的壁畫。由此推斷,秦陵地宮上部可能繪有更為完整的二十八星宿圖,下部則是以水銀代表的山川地理。在這座有著象征天、地的地下“王國”里,秦始皇的靈魂照樣可以“仰觀天文,俯察地理”,統治著這里的一切。

謎團四:地宮埋“水銀”之謎

始皇陵以水銀為江河大海的記載見于《史記》,《漢書》中也有類似的文字。然而,陵墓中究竟有沒有水銀始終是一個謎。

現代科技的發展為驗證秦陵地宮埋水銀這一千古懸案提供了必要的前題條件。地質學專家常勇、李同先生先后兩次來始皇陵采樣。經過反復測試,發現始皇陵封土土壤樣品中果然出現“汞異常”。相反其它地方的土壤樣品幾乎沒有汞含量。科學家由此得出初步結論:《史記》中關于始皇陵中埋藏大量汞的記載是可靠的。現代科技終于解開了地宮埋“水銀”的千古謎案。

至于地宮為何要埋入大量水銀?北魏學者酈道元的解釋是“以水銀為江河大海在于以水銀為四瀆、百川、五岳九州,具地理之勢。”原來是以水銀象征山川地理,與“上具天文”相對應。

謎團五:地宮珍寶知多少?

“奇器珍怪徙藏滿之”一語出自司馬遷筆下。早于司馬遷的大學者劉向也曾發出過這樣的深切感嘆:“自古至今,葬未有如始皇者也。”那么,這座神奇的地宮珍藏了哪些迷人的珍寶呢?

《史記》明文記載的有“金雁”、“珠玉”、“翡翠”等。其它還有什么稀世之寶誰也不清楚。不過80年代末考古工作者在地宮西側發掘出土了一組大型彩繪銅車馬。車馬造型之準確,裝飾之精美舉世罕見。之前,考古工作者還發掘出土了一組木車馬,除車馬、御官俑為木質外,其余車馬飾件均為金、銀、銅鑄造而成。地宮外側居然珍藏了如此之精美的隨葬品,那么,地宮內隨葬品之豐富、藏品之精致是可想而知的。

謎團六:秦始皇使用銅棺還是木槨?

秦始皇使用什么樣的棺槨?《史記》、《漢書》均未明確記載。司馬遷只留下一句“下銅而致槨”的含糊記錄。于是有學者據此得出秦始皇使用的是銅棺。但從文獻記載而言,秦始皇未必使用的是銅棺。《史記》、《漢書》明文記載:“冶銅錮其內,漆涂其外。”“披以珠玉,飾以翡翠”,“棺槨之麗,不可勝原。”這里“漆涂其外”、“飾以翡翠”的棺槨恐怕只能是木質的了。如果是銅棺或石棺肯定用不著土漆涂其外,而只有木棺才可能使用土漆。

從先秦及西漢的棺槨制度考察,使用“黃腸題湊”的大型木槨是當時天子的特權。自命功勞大過三皇五帝的秦始皇不可能放棄“黃腸題湊”的木槨而改用其它棺槨。

謎團七:地宮有沒有空間?

目前考古勘探表明,秦陵地宮為豎穴式。墓內可能有“黃腸題湊”的大型木槨。如果是豎穴木槨墓,墓道及木槨上部都以夯土密封。這樣一來,墓室內外嚴嚴實實,不會再有空間。然而,陵墓主持者之一李斯則說:“鑿之不入,燒之不燃,叩之空空,如下無狀。”

李斯這段話如果記載無誤,那地宮明顯有個外殼。按理這段話不會有假。因為李斯曾以左丞相身份親自主持過陵墓工程,對地宮的構造了如指掌。加之這段話是當面向圣上匯報的,應該說不會有摻假嫌疑。如果按李斯所言可以推斷秦陵當是一座密封的、真空的大地堡式地宮。不然,怎么會“叩之空空”?又怎么會“燒之不燃”?

按文獻記載推理地宮是空的,且有較大的空間,但由于考古勘探尚未深入到地宮的主要部位,所以地宮內部究竟是虛是實目前還是個謎。

謎團八:自動發射器

秦始皇在防止盜墓方面也苦費心機。《史記》記載:秦陵地宮“令匠作機弩矢,有所穿進者輒射之。”指的是這里安裝著一套自動發射的暗弩。如果記載屬實的話乃是中國古代最早的自動防盜器。

秦代曾生產過連發三箭的弓弩。但是安放在地宮的暗弩當是一套自動發射的弓弩。當外界物體碰到弓便會自動發射。2200多年前的秦代何以生產如此高超的自動發射器也是一大謎。

謎團九:秦始皇遺體完好嗎?

20世紀70年代中期長沙馬王堆漢墓“女尸”的發現震驚中外。其尸骨保存之完好舉世罕見。由此,有人推測秦始皇的遺體也會完好地保存下來。雖然客觀上具備保護遺體條件,但秦始皇遺體是否完好地保存下來呢?

如果單從遺體保護技術而言,相距秦代不足百年的西漢女尸能很好地保護下來,秦代也應具備保護遺體的防腐技術。問題是秦始皇死在出巡途中,而且更糟的是正值酷暑時節,“尸體”未運多遠,便發出了熏人的腥味,為了防止腥味擴散,走漏“風聲”,趙高、胡亥立即派人從河中撈了一筐筐鮑魚,將鮑魚與“尸體”放在一起以亂其臭。這樣,經過50余天的長途顛簸,九月,尸骨終于運回咸陽發喪。

秦始皇由死到下葬間隔近兩個月。根據當代遺體保護經驗,一般遺體保護須在死者死后即刻著手處理。如若稍有延誤,尸體本身已開始變化,恐怕再先進的技術也無能為力。秦始皇遺體途中就開始腐敗,尸體運回咸陽等不到處理恐怕早已面目全非了。據此推測秦始皇遺體保存完好的可能性很小。

以上謎團只是秦陵地宮眾多謎團之冰山一角。隨著考古研究工作的深入和高科技探測技術的實際運用,秦陵地宮終有一天將再次震驚全世界。

秦朝兵馬俑未解之謎

目前對于兵馬俑的爭議還一直在持續,出土文物帶給世人許多千古之謎。神秘的兵馬俑,還有多少懸疑沒有解開?

一、為何沒有統帥俑?

這些陶俑無論是步兵、弩兵、騎兵、車兵,都屬武士俑,并不見統帥俑。有人認為,可能是按秦制,每次出征前由秦王指令,一名將帥任統帥。還有人認為,也可能是因為秦始皇是秦軍最高統帥,為維護皇帝的絕對權威和神圣尊嚴,不能把秦始皇的形象塑在兵馬俑坑之中。這兩種說法,都是猜測而已。

二、1及2號坑為何被焚毀?

發掘兵馬俑時,考古工作者發現,一、二號俑坑的木結構幾乎全部被燒成炭跡或灰燼。俑坑經火焚后全部塌陷。陶俑和陶馬被砸,有的東倒西歪,有的身首異處,有的頭破腹裂,有的臂斷腿折,有的斷成數段,有的成為碎片,完整的很少。俑坑的火是誰放的呢?

推測有三: 一是秦人自己點的火,以燒毀祭墓物品及墓周的某些建筑,使死者靈魂將此帶去陰間享用,即所謂“燎祭”。但是,如果真的是出于古代的喪葬制度和民間風俗習慣而焚毀掉,為什么只燒一、二號坑而不燒三號坑呢? 二是被項羽率領的軍隊焚毀的。據《漢鋤》、《史記》、《水經注》等史籍記載,燒秦宮室,火三月不滅。但上述史書中并沒有一個字明確記述項羽軍隊焚毀秦兵馬俑之事,甚至連秦兵馬俑的字樣都沒提到。三是因為坑內的陪葬物等有機物腐敗產生沼氣,自燃而造成的。但是,同樣的俑坑,同樣的環境條件為什么只燒了一、二號坑而三號坑卻沒有起火呢?

三、泥塑制陶工藝失傳

這些陶人陶馬在暗無天日的地下掩埋了20多個世紀,出土后,仍然保持了色澤純、密度大、硬度高特點,以手敲擊,金聲玉韻,真是達到了“爐火純青”的境界。當代的制陶工藝大師經過十多年的努力,至今僅能仿造一些簡單的陶人。他們想要復制陶馬,反復試驗竟無一成功。秦代這種杰出的泥塑工藝和制陶工藝,使后人佩服得五體投地。但它的技術、配方失傳,成了謎。

四、青銅劍兩千年不折

從二號坑出土的青銅劍,長86厘米劍身上有8個棱面,極為對稱均衡。它們歷經2,000年,從地下出土,卻無蝕無銹,光潔如新。用現代科學方法檢測分析,這些青銅劍表面竟涂有一層厚約10微米的氧化膜,其中含鉻2%。這一發現立即震動了世界,因為這種銘鹽氧化處理是近代才掌握的先進工藝。據說德國在1937年,美國在1950年才先后發明并申請專利,而且只有在一套比較復雜的設備和工藝流程下才得以實現。秦人的鑄造水平之高,真是不可思議。

尤為值得稱道的是,這些青銅劍的韌性異常驚人。有一口劍,被一具150公斤重的陶俑壓彎了,彎曲度超過45度。當陶俑被移開的一瞬間,奇跡發生了,青銅劍反彈平直,自然還原。這精湛的鑄劍技藝,令人膛目結舌,卻不知為何。

希望可以幫助你

探索秦始皇兵馬俑的未解之謎,揭秘兵馬俑為什么沒有頭

為什么兵馬俑上沒有頭呢?這是為秦始皇陪葬的石人,秦始皇不可能會讓一群無頭人鬼跟在自己身邊吧?經過考古學家的細心研究發現,這些兵馬俑原本是有頭的,只是在被埋葬后讓人給打碎了,因為在這些坑中有歷史遺留下的碎片。

那么是誰將這些兵馬俑的頭顱給打碎了呢?經過考古學家們認真的研究,得到了一些線索,根據了解歷史和推算,最有可能做這件事情的就是曹操。

三國時期曹操當時很缺錢,所以就想辦法找錢,那么除了百姓南里有錢呢?答案就是死人,在古代人死之后都會有一些陪葬品,而最富有的死人就是皇室之人,所以,曹操就想到當時死了很久的秦始皇,當時史上最有錢的應該就是他了。之后曹操就開始讓人找秦始皇的陵墓。

考古學家在這個墓葬坑中發現了一些盜墓專用的工具,還有一些十分珍貴的藥材成分,這些藥材都是皇室才有的。而當時無節操盜墓的只有曹操。

科學家推測,這群盜墓賊或是進入墓中,見到這些人俑栩栩如生,心感害怕,才將頭打碎,也有可能頭被盜取賣錢。

兵馬俑如此瑰寶,竟然在千年前就被到過了,這點讓考古學家感到萬分驚訝。不過值得慶幸的事,他們并沒有在其他地方看到被盜的痕跡。

世界未解之謎的秦始皇兵馬俑

1994年3月1日,舉世聞名的“世界第八大奇跡”——秦始皇兵馬俑二號俑坑正式開始挖掘。這是本世紀以來巨大的考古發現之一。

在二號俑坑內已出土有銅矛、銅弩機、銅鏃、殘劍等,其中還發現了一批青銅劍,長度為86厘米,劍身上共有八個棱面。考古學家用游標卡尺測量,發現這八個棱面的誤差不足一根頭發絲,已經出土的19把青銅劍,劍劍如此。這批青銅劍內部組織致密,劍身光亮平滑,刃部磨紋細膩,紋理來去無交錯,它們在黃土下沉睡了2000多年,出土時然光亮如新,鋒利無比。科研人員測試后發現,劍的表面有一層10微米厚的鉻鹽化合物。這一發現立刻轟動了世界,因為這種鉻鹽氧化處理方法,只是近代才出現的先進工藝,德國在1937年,美國在1950年先后發明并申請了專利。

在清理一號坑的第一過洞時,考古工作者發現一把青銅劍被一尊重達150千克的陶俑壓彎了,其彎曲的程度超過45度,當人們移開陶俑之后,令人驚詫的奇跡出現了:那又窄又薄的青銅劍,竟在一瞬間反彈平直,自然恢復當代冶金學家夢想的“形態記憶合金”,竟然出現在2000多年前的古代墓葬里。

事實上,關于鉻鹽氧化處理的方法,絕不是秦始皇時代的發明,早在春秋戰國時期,中國人就掌握了這一先進的工藝。

春秋五霸時期,越王勾踐“臥薪嘗膽”,一舉擊敗了吳王夫差,演出了歷史上春秋爭霸的最后一幕。歲月的流逝,使這場驚心動魄的戰爭靜靜沉睡在歷史的長卷里,忙忙碌碌的后人幾乎把它遺忘了。

然而,一支考古隊在挖掘春秋古墓時,卻意外發現了一把沾滿泥土的長劍,劍身上一行古篆———“越王勾踐自用劍”躍入人們眼簾。這一重大的考古發現立即轟動了全國,但是,更加轟動的消息卻來自對古劍的科學研究報告。最先引起研究人員注意的是:這柄古劍在地下埋藏了兩千多年為什么沒有生銹呢?為什么依然寒光四射、鋒利無比呢?通過進一步的研究發現,“越王勾踐劍”千年不銹的原因在于劍身上被鍍上了一層含鉻的金屬。大家知道,鉻是一種極耐腐蝕的稀有金屬,地球巖石中含鉻量很低,提取十分不易。再者,鉻還是一種耐高溫的金屬,它的熔點1857℃。

中華文明中曾有過太多的秘密,誰能想象,本世紀50年代的科學發明,竟然會出公元前二百多年以前?又有誰能想象,秦始皇的士兵手里揮舞的長劍,竟然是現代科學尚未發明的杰作?問題是在發現以后,我們用什么態度來解釋這種超常規的科技早熟現象?我們真不希望看到有些人用“偶然”來解釋,它應該有一個更加具體的說明 假如以上的事實是真實的話(至少鉻鹽氧化處理不是假的),那么我們就會問:他們的技術源淵是什么呢?

兵馬俑未解之謎:為什么會有兵馬俑的存在

發掘之前經歷很多改朝換代,戰亂頻繁。發現是在建國之后,自從發現到現在還沒有。

關于秦兵馬俑的傳說故事

秦始皇二十二歲統一中國以后,就下令大規模地為他修建陵墓。因驪山風光秀麗,加上山陽產玉,山陰多金,金玉雙全,正符合他的迷信思想,所以他把墓地選在驪山北麓。他不僅從全國調來七十多萬“刑徒”,還從山東、河南等地征來大量民夫。修建期間,秦始皇還下詔令李期提前征集數千對童男童女準備為他殉葬。李斯見了詔書,嚇得目瞪口呆。他想,征集這么多人殉葬,必定會遭到百姓強烈反對。百姓一旦起來造反,秦朝江山難保。但如不照辦,得罪了春始皇,自己必死無疑。想來想去。只好上書說:“臣李斯,冒死直言,君征如此眾多童男童女殉葬,必使天下騷亂,不如改用陶殉,以保大秦江山平安。”秦始皇覺得也有道理,就改變原意。立即下旨令李斯征集全國能工巧匠,燒制規模宏大的出巡儀仗隊,而且要求燒制出的陶人陶馬要和真人真馬一樣大小。幾天后,李斯從民夫中挑選出數百名燒制磚瓦的工匠。向他們宣讀了圣旨,命令他們按期燒好陶人、陶馬。如若不然,定殺不赦。但是這些工匠只會燒磚瓦,誰也沒有燒制過陶人陶馬,他們試燒多次都沒有成功。一百多名工匠因此被砍了頭。在被殺的工匠中,有個老工匠想出一個辦法,在臨死之前告訴了他的兒子,要他單窯分段燒制。兒子含淚埋了父親后,便按照父親生前的囑咐,單窯單俑分段燒制,燒成以后再組合。采用這個辦法后,陶人陶馬終于燒制成功了。試驗成功后,工匠們齊心協力,夜又繼日,把幾千件陶人、陶馬終于按期叢部燒制出來了,并按照李斯的要求,把這些陶俑排列成整齊的隊形。

擴展資料

擴展資料兵馬俑未解之謎1、青銅劍兩千年不折從二號坑出土的青銅劍,長86厘米劍身上有8個棱面,極為對稱均衡。它們歷經2,000年,從地下出土,卻無蝕無銹,光潔如新。用現代科學方法檢測分析,這些青銅劍表面竟涂有一層厚約10微米的氧化膜,其中含鉻2%。這一發現立即震動了世界,因為這種銘鹽氧化處理是近代才掌握的先進工藝。德國在1937年,美國在1950年才先后發明并申請專利,而且只有在一套比較復雜的設備和工藝流程下才得以實現。秦人的鑄造水平之高,真是不可思議。尤為值得稱道的是,這些青銅劍的韌性異常驚人。有一口劍,被一具150公斤重的陶俑壓彎了,彎曲度超過45度。當陶俑被移開的一瞬間,奇跡發生了,青銅劍反彈平直,自然還原。這精湛的鑄劍技藝,令人膛目結舌,卻不知為何。2、泥塑制陶工藝失傳這些陶人陶馬在暗無天日的地下掩埋了20多個世紀,出土后,仍然保持了色澤純、密度大、硬度高特點,以手敲擊,金聲玉韻,真是達到了“爐火純青”的境界。當代的制陶工藝大師經過十多年的努力,至今僅能仿造一些簡單的陶人。他們想要復制陶馬,反復試驗竟無一成功。秦代這種杰出的泥塑工藝和制陶工藝,使后人佩服得五體投地。但它的技術、配方失傳,成了謎。

參考資料來源:百度百科-秦兵馬俑

秦始皇兵馬俑之謎:有女兵馬俑么

在中華民族幾千年的文化中,重男輕女這種思想一直存在著,即使現在國家提倡要男女平等,但是這種根深蒂固的思想一時半會兒還真的就沒辦法全部改過來。不論男女,人們在潛意識中只要想到士兵,就一定是想到一群大老爺們在戰場上廝殺的畫面,絕對不會或者很少有人會浮現出女兵在戰場上迎敵的場景。這就是一直以來大家發現不了秦始皇陵兵馬俑中沒有女兵馬俑的原因。

中國人覺得打仗應該是男人的事,與女人無關,女人就應該在家耕織帶孩子才是正常的。可是在印度就不一樣了,古代的印度女兵都可以上戰場,她們絲毫不遜色于男子。而且印度的女戰神還是一位女性代表杜爾迦。由此可見,古代印度和古代中國的文化和思想真的有很大的不同,但是中國古代也是有女兵的,像花木蘭還有楊家將的佘太君還有秦良玉等都是豪爽的英雄兒女。更何況早在秦始皇兵馬俑的時代之前就已經出現了婦好這樣的女軍事家。

我們可以做一個設想,既然在秦朝兵馬俑建造之前就已經出現了婦好這樣的女中豪杰,除了說明婦好的能力的確很強之外,還有一個就是女性是可以帶兵打仗的,她們沒有被禮制強制性的約束起來。春秋戰國時代,各國之間紛爭不斷,人才流動量大,各國都廣招人才。只要你有能力,你就能夠得到君主的賞識,也就能一展宏圖。

在春秋戰國之前的夏商周時期,雖然都是男性占據著統治地位,但是女子一樣可以出任仕途。婦好是商代君主武丁的妻子,也是中國歷史上的第一位女性軍事家,她能夠帶兵出征替武丁擴展疆土,還主持著當時十分尊貴的祭祀的重任。古代祭祀是十分莊嚴和神圣的,婦好作為一介女子,能夠作為祭祀的主持人是一件很光榮的事情。從這件事中我們就可以看出來,在還沒有儒家對女子的約束思想產生以前,人們并沒有歧視女性的意思,就連最為莊嚴肅穆的祭祀都能交給女性來做,其他的事當然也不在話下了。

在更早于夏商周之前的時代,我們雖無從考證,但是在人類起源之初是母系社會,女性的地位要高于男性,這些我們暫不作考。在追溯了這么多時代以后,我們回歸到秦朝來看,秦國從秦孝公時代起就開始實行變法強國之路,然而秦國的人才儲備十分稀缺,被秦國君主器重的大臣商鞅、呂不韋、李斯、等等都不是秦國本地人,他們都是憑借著真才實學得到秦國王室的尊敬的。也就是說在秦國是能者勝任,不看國籍。

雖然我們沒有發現秦朝有關于女性統帥的記載,但是根據這些旁支的歷史事跡我們還是可以得出結論,秦始皇是個心胸寬廣之人,他特別愛惜人才,唯才是用。而且他奉行法學治國,法學中也沒有輕視女子這一思想。

在已經發掘的一號、二號以及三號陪葬坑中并沒有發現有女兵馬俑的痕跡,清一色的都是男性兵馬俑。可是,在被發掘出來的各種物品中,除了兵馬俑之外,還發現有雞鴨鵝等家禽和其他上百種的珍稀動物的雕塑,有的動物現在已經滅絕了。我們只能從發掘出來的雕塑中看到它們的樣子了。秦始皇連這些動物都做成了栩栩如生的雕塑,可能也會有女性兵馬俑也說不定。等到秦始皇陵被徹底打開的那一天,這一謎底就能揭曉了。

揭秘歷史:秦始皇兵馬俑不解之謎,秦始皇兵馬俑為什么

千古不解之謎:秦始皇兵馬俑為何都不戴頭盔?

他們不僅不戴頭盔, 身上穿的鎧甲也很簡潔,甲片減少到了最低限度。主力步兵的甲衣只是護住前胸和后背。而站在最前邊的弩兵bu隊身上一個甲片也沒有。從俑坑里能看得出來,秦俑都是簡裝,他著的鎧甲防護的面積并不大,都屬于輕型的,和我們所了解的當時的魏國的重裝bu隊正好形成一種明顯的反差。秦國應該有能力為軍隊配備足夠的鎧甲。歷史記錄顯示,自商鞅變法后,秦國是當時諸侯國中最富有的。《史記》上說:秦,帶甲百萬。意思是有百萬身披盔甲的軍隊,但眼前這支復制的秦軍卻讓人大感意外。隱藏在這一奇怪現象背后的歷史真相到底是什么呢?

兩千多年前,秦國一位兢兢業業的縣法律秘書“喜”為人們探索這個謎提供了一個線索。喜曾經三次從軍,他用竹簡記錄了秦軍攻打刑丘時發生在bu隊中的兩起案件。在攻打邢丘的戰斗中,士兵甲斬首了敵人一個首級。士兵乙企圖殺死士兵甲,據首級為己有,卻被第三個士兵發現,圖謀不軌的士兵乙當場被捉拿歸案。另外幾枚竹簡上說:兩個士兵為了掙搶一個首級也動了手。秦軍在戰場上為對手的一個首級竟要自相殘殺!是什么驅使他們對敵人的首級如此渴望呢?秦統一中國前135年,改革家商鞅為秦國制訂了一套任何別的國家都無法忍受的嚴苛法律。從此后,整個秦國都嚴格地按照這套法律運轉,它影響了六代秦人,直到秦始皇。商鞅規定:秦國的士兵只要斬獲敵人一個首級,就可以獲得爵位一級、田宅一處和仆人數個。斬殺的首級越多,獲得的爵位就越高。你只要打仗打得好就可以授爵,一授爵就有一定的土地,有一定的房子,那么說你整個生活跟打仗掛鉤了。這就是商鞅著名的軍功授爵制度。2000多年后,“喜”抄寫的竹簡又讓人們得以看到這一制度的大量細節。

如果一個士兵在戰場上斬獲兩個敵人首級,他做囚犯的父母就可以立即成為自由人。如果他的妻子是奴隸,也可以轉為平民。對于重視家族傳承的中國人來說,軍功爵是可以傳子的。如果父親戰死疆場,他的功勞可以記在兒子頭上。一人獲得軍功,全家都可以受益。這是早期秦人貴族使用的餐具,兩、三千年前,那是一個按出身和血統的貴賤分配權力和財富的時代。像秦人的軍功授爵這樣給平民甚至奴隸向上攀升的機會,明目張膽地鼓勵國人追逐功利的國家法律,在當時,似乎只有秦人能夠接受。與貴族餐具相比,普通秦人的生活用品顯得簡單寒酸,可以看出加官晉爵對于一個士兵意味著什么。喜的竹簡上說:在軍中,爵位高低不同,每頓吃的飯菜甚至都不一樣。三級爵有精米一斗、醬半升,菜羹一盤。兩級爵位的只能吃粗米,有爵位的普通士兵能填飽肚子就不錯了。

在這樣的利益驅使下,士兵們掙搶敵人首級就是可以理解的了。可以想象,在秦軍將士的眼中,敵人的頭顱就是換取地位和財富的等價貨幣。兩千年前的秦國,想必是一個軍裝閃閃發亮的國度,對于千千萬萬的秦人來說,上戰場不僅是為國家戰斗,而且是通向財富和榮譽,擺脫貧困卑微地位的惟一出路。在中國歷史上,秦人的文化和秉性是獨一無二的,這很可能跟秦人的歷史有關。秦人出身于大西北的草莽之間,與游牧民族混居。在當時文明高度發達的中原國家眼里,他們是落后野蠻的民族,雖然秦人努力學習中原文明,但他們從未真正接受過中原文明優雅精致、中庸謙讓的倫理道德。在秦人看來,尚武、為利益而競爭是天經地義的。

兵馬俑到底是怎樣形成的?

兵馬俑

即制成兵馬(戰車、戰馬、士兵)形狀的殉葬品。兵馬俑是古代墓葬雕塑的一個類別。古代實行人殉,奴隸是奴隸主生前的附屬品,奴隸主死后奴隸要作為殉葬品為奴隸主陪葬。2.為什么要造兵馬俑在秦始皇所處的那個時代,人們都講究“事死如事生”。人死后一般家人都會給去世的人配備日常用品做陪葬。作為皇帝的秦始皇,便不惜一切代價建造他的地下皇陵。據《史記》記載,他的墓內上有日月星辰,下有秦國的山川河流、地理地貌,又有百宮位次,地面上的建造與他當時的秦咸陽宮相比,更是無一或缺。據記載,秦始皇生前住的咸陽宮和咸陽城是有軍隊守衛的。從陵園的布局可以看出,秦始皇陵相當于當時的秦咸陽宮,而兵馬俑坑位于陵墓外城東門大道的北側,應是象征著駐扎在京城外的軍隊。即守衛京師的宿衛軍在這里,它就是冥冥之中的地下皇城的bu隊,亦是千古一帝無上權威的象征。3.兵馬俑是怎樣造的研究出土的兵馬俑得知,其制作方法是先制造出不同的模具,利用模具制造出不同的陶俑,再燒制涂色而成。兵俑的頭部、四肢和身體間有明顯接痕,說明這些部分是分別制作,然后用泥條連接成一體,最后再燒制而成的。兵俑的頭、軀干和手臂是中空的,而腳、腿和手卻是實心的,這說明制作是自下而上,先做腳和腿,再用合模法制造軀干,最后再把各部分鏈接起來的。等俑胎干后,再裝窯火燒,出窯上彩。

拓展資料

建筑結構秦始皇兵馬俑陪葬坑坐西向東,三坑呈品字形排列。最早發現的是一號俑坑,呈長方形,坑里有8000多個兵馬俑,四面有斜坡門道。一號俑坑左右兩側各有一個兵馬俑坑,稱二號坑和三號坑。兵馬俑坑是地下坑道式的土木結構建筑,即從地面挖一個深約5米的大坑,在坑的中間筑起一條條平行的土隔墻。墻的兩邊排列木質立柱,柱上置橫木,橫木和土隔墻上密集地搭蓋棚木,棚木上鋪一層葦席,再覆蓋黃土,從而構成坑頂,坑頂高出當時的地表約2米。俑坑的底部用青磚墁鋪。坑頂至坑底內部的空間高度為3.2米。陶俑、陶馬放進俑坑后,用立木封堵四周的門道,門道內用夯土填實,于是就形成了一座封閉式的地下建筑。

兵馬俑——中國知網

掃掃中國最神秘的帝王墓——中國科普網

兵馬俑——百度百科

為什么秦皇陵,兵馬俑,現在都有很多未解之謎,難道幾千年前的人智商那么高嘛?會不會是天外文明

科學文明解釋不了另一種文明現象

擴展資料兵馬俑未解之謎1、青銅劍兩千年不折從二號坑出土的青銅劍,長86厘米劍身上有8個棱面,極為對稱均衡。它們歷經2,000年,從地下出土,卻無蝕無銹,光潔如新。用現代科學方法檢測分析,這些青銅劍表面竟涂有一層厚約10微米的氧化膜,其中含鉻2%。這一發現立即震動了世界,因為這種銘鹽氧化處理是近代才掌握的先進工藝。德國在1937年,美國在1950年才先后發明并申請專利,而且只有在一套比較復雜的設備和工藝流程下才得以實現。秦人的鑄造水平之高,真是不可思議。尤為值得稱道的是,這些青銅劍的韌性異常驚人。有一口劍,被一具150公斤重的陶俑壓彎了,彎曲度超過45度。當陶俑被移開的一瞬間,奇跡發生了,青銅劍反彈平直,自然還原。這精湛的鑄劍技藝,令人膛目結舌,卻不知為何。2、泥塑制陶工藝失傳這些陶人陶馬在暗無天日的地下掩埋了20多個世紀,出土后,仍然保持了色澤純、密度大、硬度高特點,以手敲擊,金聲玉韻,真是達到了“爐火純青”的境界。當代的制陶工藝大師經過十多年的努力,至今僅能仿造一些簡單的陶人。他們想要復制陶馬,反復試驗竟無一成功。秦代這種杰出的泥塑工藝和制陶工藝,使后人佩服得五體投地。但它的技術、配方失傳,成了謎。參考資料來源:百度百科-秦兵馬俑

擴展資料兵馬俑未解之謎1、青銅劍兩千年不折從二號坑出土的青銅劍,長86厘米劍身上有8個棱面,極為對稱均衡。它們歷經2,000年,從地下出土,卻無蝕無銹,光潔如新。用現代科學方法檢測分析,這些青銅劍表面竟涂有一層厚約10微米的氧化膜,其中含鉻2%。這一發現立即震動了世界,因為這種銘鹽氧化處理是近代才掌握的先進工藝。德國在1937年,美國在1950年才先后發明并申請專利,而且只有在一套比較復雜的設備和工藝流程下才得以實現。秦人的鑄造水平之高,真是不可思議。尤為值得稱道的是,這些青銅劍的韌性異常驚人。有一口劍,被一具150公斤重的陶俑壓彎了,彎曲度超過45度。當陶俑被移開的一瞬間,奇跡發生了,青銅劍反彈平直,自然還原。這精湛的鑄劍技藝,令人膛目結舌,卻不知為何。2、泥塑制陶工藝失傳這些陶人陶馬在暗無天日的地下掩埋了20多個世紀,出土后,仍然保持了色澤純、密度大、硬度高特點,以手敲擊,金聲玉韻,真是達到了“爐火純青”的境界。當代的制陶工藝大師經過十多年的努力,至今僅能仿造一些簡單的陶人。他們想要復制陶馬,反復試驗竟無一成功。秦代這種杰出的泥塑工藝和制陶工藝,使后人佩服得五體投地。但它的技術、配方失傳,成了謎。參考資料來源:百度百科-秦兵馬俑

在中華民族幾千年的文化中,重男輕女這種思想一直存在著,即使現在國家提倡要男女平等,但是這種根深蒂固的思想一時半會兒還真的就沒辦法全部改過來。不論男女,人們在潛意識中只要想到士兵,就一定是想到一群大老爺們在戰場上廝殺的畫面,絕對不會或者很少有人會浮現出女兵在戰場上迎敵的場景。這就是一直以來大家發現不了秦始皇陵兵馬俑中沒有女兵馬俑的原因。

在中華民族幾千年的文化中,重男輕女這種思想一直存在著,即使現在國家提倡要男女平等,但是這種根深蒂固的思想一時半會兒還真的就沒辦法全部改過來。不論男女,人們在潛意識中只要想到士兵,就一定是想到一群大老爺們在戰場上廝殺的畫面,絕對不會或者很少有人會浮現出女兵在戰場上迎敵的場景。這就是一直以來大家發現不了秦始皇陵兵馬俑中沒有女兵馬俑的原因。 中國人覺得打仗應該是男人的事,與女人無關,女人就應該在家耕織帶孩子才是正常的。可是在印度就不一樣了,古代的印度女兵都可以上戰場,她們絲毫不遜色于男子。而且印度的女戰神還是一位女性代表杜爾迦。由此可見,古代印度和古代中國的文化和思想真的有很大的不同,但是中國古代也是有女兵的,像花木蘭還有楊家將的佘太君還有秦良玉等都是豪爽的英雄兒女。更何況早在秦始皇兵馬俑的時代之前就已經出現了婦好這樣的女軍事家。

中國人覺得打仗應該是男人的事,與女人無關,女人就應該在家耕織帶孩子才是正常的。可是在印度就不一樣了,古代的印度女兵都可以上戰場,她們絲毫不遜色于男子。而且印度的女戰神還是一位女性代表杜爾迦。由此可見,古代印度和古代中國的文化和思想真的有很大的不同,但是中國古代也是有女兵的,像花木蘭還有楊家將的佘太君還有秦良玉等都是豪爽的英雄兒女。更何況早在秦始皇兵馬俑的時代之前就已經出現了婦好這樣的女軍事家。 我們可以做一個設想,既然在秦朝兵馬俑建造之前就已經出現了婦好這樣的女中豪杰,除了說明婦好的能力的確很強之外,還有一個就是女性是可以帶兵打仗的,她們沒有被禮制強制性的約束起來。春秋戰國時代,各國之間紛爭不斷,人才流動量大,各國都廣招人才。只要你有能力,你就能夠得到君主的賞識,也就能一展宏圖。

我們可以做一個設想,既然在秦朝兵馬俑建造之前就已經出現了婦好這樣的女中豪杰,除了說明婦好的能力的確很強之外,還有一個就是女性是可以帶兵打仗的,她們沒有被禮制強制性的約束起來。春秋戰國時代,各國之間紛爭不斷,人才流動量大,各國都廣招人才。只要你有能力,你就能夠得到君主的賞識,也就能一展宏圖。 在春秋戰國之前的夏商周時期,雖然都是男性占據著統治地位,但是女子一樣可以出任仕途。婦好是商代君主武丁的妻子,也是中國歷史上的第一位女性軍事家,她能夠帶兵出征替武丁擴展疆土,還主持著當時十分尊貴的祭祀的重任。古代祭祀是十分莊嚴和神圣的,婦好作為一介女子,能夠作為祭祀的主持人是一件很光榮的事情。從這件事中我們就可以看出來,在還沒有儒家對女子的約束思想產生以前,人們并沒有歧視女性的意思,就連最為莊嚴肅穆的祭祀都能交給女性來做,其他的事當然也不在話下了。

在春秋戰國之前的夏商周時期,雖然都是男性占據著統治地位,但是女子一樣可以出任仕途。婦好是商代君主武丁的妻子,也是中國歷史上的第一位女性軍事家,她能夠帶兵出征替武丁擴展疆土,還主持著當時十分尊貴的祭祀的重任。古代祭祀是十分莊嚴和神圣的,婦好作為一介女子,能夠作為祭祀的主持人是一件很光榮的事情。從這件事中我們就可以看出來,在還沒有儒家對女子的約束思想產生以前,人們并沒有歧視女性的意思,就連最為莊嚴肅穆的祭祀都能交給女性來做,其他的事當然也不在話下了。 在更早于夏商周之前的時代,我們雖無從考證,但是在人類起源之初是母系社會,女性的地位要高于男性,這些我們暫不作考。在追溯了這么多時代以后,我們回歸到秦朝來看,秦國從秦孝公時代起就開始實行變法強國之路,然而秦國的人才儲備十分稀缺,被秦國君主器重的大臣商鞅、呂不韋、李斯、等等都不是秦國本地人,他們都是憑借著真才實學得到秦國王室的尊敬的。也就是說在秦國是能者勝任,不看國籍。

在更早于夏商周之前的時代,我們雖無從考證,但是在人類起源之初是母系社會,女性的地位要高于男性,這些我們暫不作考。在追溯了這么多時代以后,我們回歸到秦朝來看,秦國從秦孝公時代起就開始實行變法強國之路,然而秦國的人才儲備十分稀缺,被秦國君主器重的大臣商鞅、呂不韋、李斯、等等都不是秦國本地人,他們都是憑借著真才實學得到秦國王室的尊敬的。也就是說在秦國是能者勝任,不看國籍。 雖然我們沒有發現秦朝有關于女性統帥的記載,但是根據這些旁支的歷史事跡我們還是可以得出結論,秦始皇是個心胸寬廣之人,他特別愛惜人才,唯才是用。而且他奉行法學治國,法學中也沒有輕視女子這一思想。

雖然我們沒有發現秦朝有關于女性統帥的記載,但是根據這些旁支的歷史事跡我們還是可以得出結論,秦始皇是個心胸寬廣之人,他特別愛惜人才,唯才是用。而且他奉行法學治國,法學中也沒有輕視女子這一思想。 在已經發掘的一號、二號以及三號陪葬坑中并沒有發現有女兵馬俑的痕跡,清一色的都是男性兵馬俑。可是,在被發掘出來的各種物品中,除了兵馬俑之外,還發現有雞鴨鵝等家禽和其他上百種的珍稀動物的雕塑,有的動物現在已經滅絕了。我們只能從發掘出來的雕塑中看到它們的樣子了。秦始皇連這些動物都做成了栩栩如生的雕塑,可能也會有女性兵馬俑也說不定。等到秦始皇陵被徹底打開的那一天,這一謎底就能揭曉了。

在已經發掘的一號、二號以及三號陪葬坑中并沒有發現有女兵馬俑的痕跡,清一色的都是男性兵馬俑。可是,在被發掘出來的各種物品中,除了兵馬俑之外,還發現有雞鴨鵝等家禽和其他上百種的珍稀動物的雕塑,有的動物現在已經滅絕了。我們只能從發掘出來的雕塑中看到它們的樣子了。秦始皇連這些動物都做成了栩栩如生的雕塑,可能也會有女性兵馬俑也說不定。等到秦始皇陵被徹底打開的那一天,這一謎底就能揭曉了。